專題.特輯

現在閱讀《明報月刊》,感覺到它一副溫文爾雅,是一份充滿學者風度的知識分子刊物,恐怕誰也想像不到,當年下決心出版這本雜誌的時候,我是決定把性命送在這刊物上的,當時心裏只念這句話﹕「人總是要死的!為了中國文化而死,做個讀書人,心安理得!」

出版《明報》主要是一種生意上的考慮;誰都覺得是一件冒險事業,舊同事、老朋友背後人人都說:「小查這次非傾家蕩產不可!」反正那時候我本來沒有多少家產,「傾家蕩產」沒有什麼大不了。在出版《明報月刊》時,《明報》已出版了六年,銷數和廣告都有了基礎,雖然還在許多大報的夾攻之中,但總而言之,是不會垮了!即使那時垮台,總而言之,我們已出版了一張有特別風格、具有獨立精神和自由思想的報紙,而且也得到了相當數量讀者的歡迎。

但出版《明報月刊》卻是另一回事。我們不但會累得《明報》垮台,而且會送了自己的性命。當時香港社會上有一句話說:「和他有仇,勸他拍電影;和他三世有仇,勸他辦報紙!」一部電影蝕本,不過蝕完投資的錢;報紙蝕本,責任卻無窮無盡,主持人會欠一身債,要負責全體員工和家屬的生活。而在那樣的政治環境中辦一本《明月》那樣的雜誌,等於是把胸口放在槍口之前。我不是不知道危險,當時年少氣盛,幹了就幹了。(現在回想,很對不起合作夥伴沈寶新兄,我當時沒有向他詳細分析中間的危險和困難,沒有向他說明,用我們的上海話說,那是「性命交關」的事。好在當時大家都知道這是金庸幹的事,決不會去找沈寶新「算賬」!但不免拖累《明報》,他當然有重大損失。)

出版《明報月刊》,我們的決心是「和文化大革命對幹」。中國文化是我們生命的所在,我們讀了幾十年書,做了幾十年人,就是沉浸在中國文化之中。當時毛澤東打出了「文化大革命」的旗號,聲明要大張旗鼓地革中國文化之命。當時已有了大躍進,有了人民公社,我們知道「革中國文化之命」是什麼意思,中國舊社會有種種缺點,政府腐敗、軍隊橫暴、官僚貪污,老百姓民不聊生,百年來苦受外國帝國主義者欺壓,對這樣的社會和政府,革它的命我們非常贊成、非常擁護。但中國文化就不同了,我們一生是在中國文化中活過來的。革中國文化之命,除其糟粕,我們贊成;但要徹底乾淨地破除中國文化,我們就不贊成了。我們決不能放棄中國幾千年的傳統,大家決不能學俄文,向蘇聯的一切一面倒。

於是我們決心辦一本刊物說:「我們決心保衛中國文化,你在中國大陸上摧中國文化,我們盡量在海外保護一小部分中國文化。我們力量很小,當然保護不了你所大規模摧的中國文化,但我們盡自己小小的努力,能保護一點是一點!」《明報月刊》出版以來,我們的確是「和文化大革命對幹」,當局迫害彭德懷,說他是右傾機會主義分子,《明月》發表文章稱譽彭大將軍對革命的貢獻、對抗美援朝的貢獻;讚揚他愛護人民而反對人民公社、大躍進造成的大饑荒、大災害;我們出版《彭德懷集》,紀錄他的功績,暴露對他抨擊的不公道。當局攻擊吳與《謝瑤環》。《明報月刊》全文刊載《謝瑤環》劇本,揭示《海瑞罵皇帝》、《海瑞罷官》的真相,《明月》出版了鄧拓的集子、「三家村」的文章,又以鄧拓的詩做封面,以黃胄、黃永玉(在文革中苦受批判)的繪畫作插圖……我們沒有聲明反對文革,但凡是文革批判的、破壞的中國文化,我們都針鋒相對地予以讚揚、加以肯定。

當然,我們遭到了反擊─香港文革擁護者暴力的反擊,林彬先生為了在廣播電台中反對文革,香港的文革擁護者將他淋了汽油,活生生地在道路中燒死。我們的主持人被指名道姓地公開揭示為暗殺的對象。我們收到香港文革擁護者的炸彈信件;某天晚上,他們組織了人群要來衝擊《明報》,我們的員工抬起燒熔了的鉛汁到天台上準備抵抗。《明報月刊》在版面上一直表現溫文爾雅的態度,因為這是我們所要保衛的寶貴的中國文化。有人不贊成《明報》的意見,於是到明報大廈前來焚燒《明報》。我們的文化不是這樣的,不過我們心裏很堅定!

《明報月刊》將來還有漫長的道路要走,它可能抵擋不了商業考慮的壓力,可能會在暴力之前害怕了、退縮了,不過我們創辦它的人,為它熱心工作過的人,都曾有過一股為它拚了命的心。我們記得:《明報月刊》內容很溫和,措辭很溫和(我們決不刊登暴力文字、暴力文章),但我們曾經決心為它拚了性命!

中國文化的精神不在大叫口號,不在打倒和批鬥。所以我們連載張國燾先生的《我的回憶》,也讚賞他斯文的文筆,只講事實和感想,但不動私人感情,不在對方無法回嘴的場合中爆發火氣,作片面性的政治攻訐。我們刊登王若水先生討論馬克思主義中「異化」的哲學問題,但不接受含有謾罵式文句的正面或反面的文字。我們刊登中共官方正式反對魏京生的文件,但不刊登個人性質的指責他的文章。我們報道了林彪出走、墜機身亡的消息,但不報道對他所作的各種指摘(因為沒有具體證據)。我們的立場是「反文革」,但不反共。所以我們決不刊登批鄧批孔的無理謾罵,但討論儒法鬥爭的文章,只要言之成理、論之有據,是很有興趣刊登的。余英時先生從海外寄來文章,根據陳寅恪先生所作舊詩而討論他的心境,我們刊登之餘,也刊登了廣州方面寄來的反駁文章。

在香港,人身安全有基本保障的地方,決心為中國文化拚命,決不值得稱道,許多中國人都會,我們並不因此感到驕傲。值得驕傲的是中國文化,在中國大陸當四人幫當道之時,曾有不少中國人為它拚命,那才值得稱道,值得我們佩服和崇敬,那才是真正的勇敢。

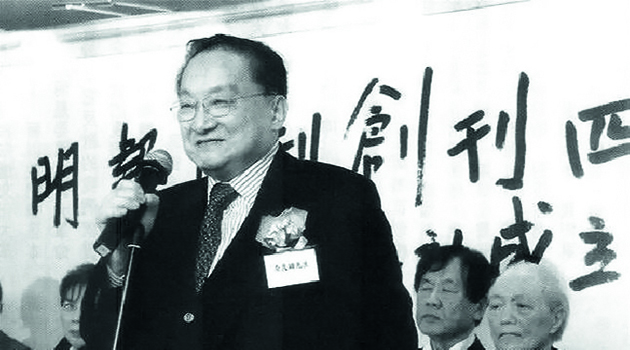

(作者為本刊創辦人,寫於創刊四十周年,原載本刊二○○六年一月號。)