歷史.人物

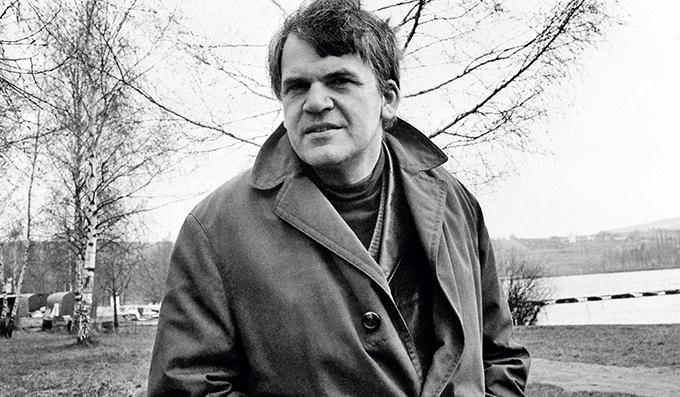

小說家米蘭.昆德拉(Milan Kundera)去世,享年九十四歲。他的《玩笑》(The Joke)、《生活在他方》(Life Is Elsewhere)、《笑忘書》(The Book of Laughter and Forgetting)、《生命中不能承受之輕》(The Unbearable Lightness of Being)、《不朽》(Immortality)等小說,都曾風靡一時,不少報道都是圍繞着以上的小說,他的流亡生涯(經歷「布拉格之春」,一九七五年從捷克移居法國,二○一九年重獲捷克國籍),還有他始終未能奪得諾貝爾文學獎。

放回華人處境,昆德拉的小說及散文不斷思考政權與個人、歷史與遺忘的關係,相當切合當時的社會背景,尤其是冷戰已到尾聲、八九前後中國,以及行將回歸的過渡期香港,昆德拉的作品在全球,包括中國和香港廣受歡迎。

我在九十年代才開始閱讀昆德拉的書。早在八十年代,李歐梵發表了〈「東歐政治」陰影下現代人的「寶鑑」—簡介昆德拉的《笑忘書》〉和〈世界文學的兩個見證:南美和東歐文學對中國現代文學的啟發〉(收於《中西文學的徊想》),為華人世界率先引介昆德拉,後來《生命中不能承受之輕》有韓少功、韓剛譯本,隨着一九八八年小說的電影改編版面世,梁秉鈞發表了〈難忍存在的輕〉一文。

回望九十年代,劉小楓的《沉重的肉身》曾經廣受注目,文藝愛好者人手一本。書中的〈沉重的肉身〉一章討論《生命中不能承受之輕》,而我一直念念不忘的是另一章〈永不消散的生存霧靄中的小路〉,主要是分析昆德拉的文集《小說的藝術》和《被背叛的遺囑》(本文主要用孟湄譯本)。

《小說的藝術》的第一章〈被詆毀的賽萬提斯遺產〉,第三節的一段話是開宗明義:「當上帝慢慢離開它的那個領導的宇宙以及其價值秩序,分離善惡並賦予萬物以意義的地位時,唐吉訶德走出他的家,他再也認不出世界了。世界沒有了最高法官,突然顯現出一種可怕的模糊;唯一的神的真理解體了,變成數百個被人們共同分享的相對真理。就這樣,誕生了現代的世界和小說,以及與它同時的它的形象與模式。」

上帝退場,作家透過小說走向世界,登上歷史的火車,穿過理性到非理性,包括了日常生活和戰爭,還有遊戲、夢、思想、時間的召喚,直至小說的盡頭。小說對抗存在的被遺忘,將生活的世界置於永久的光芒下,可是小說和文化落入大眾傳播媒介的手中。在昆德拉筆下,小說的前途難免暗淡。

《小說的藝術》的最後一章〈耶路撒冷演講:小說與歐洲〉,呼應了〈被詆毀的賽萬提斯遺產〉,批評傳播媒介使作品消失在作者的形象後面,小說家落入公共人物以至發言人的角色。

小說的三個敵手

昆德拉在演講中提到猶太人的諺語:「人類一思考,上帝就發笑。」(Man thinks, God laughs.)昆德拉把「小說藝術來到世界當作上帝發笑的回聲」。昆德拉如此詮釋這句諺語:「因為人一思索,真理就躲開了他。因為人越是思索,這個人與那個人的思想就相距越遠。因為人從來不是他自己所想的那樣。」

對昆德拉而言,小說是個人想像的天堂,沒有人獨佔真理,每個人都可被理解,小說不是從理論精神而來,而是從幽默精神而來,與現代歐洲一同誕生。可是,小說面對三個敵手:不快活(沒有幽默感)的人、對既成思想的不思考(現代的愚蠢)、媚俗(kitsch)。

媚俗是昆德拉常用的詞彙,也是《生命中不能承受之輕》第六章的核心主題,一些相關句子廣為人所徵引。他在演講中直接說得清楚:「媚俗一詞指一種人的態度,他想付出一切代價向大多數人討好。為了使人高興,就要確認所有人想聽到的,並服務於既成思想。媚俗,是把既成的思想翻譯在美與激動的語言中。它使我們對我們自己,對我們思索的和感覺的平庸流下同情的眼淚。」

《生命中不能承受之輕》中,昆德拉寫道:「媚俗極權統治的真正死敵就是愛提問題的人。」質問和懷疑是重要的,可是在媚俗極權統治下的人,只要確定而簡單的真理,流下群眾的眼淚。「媚俗是存在與忘卻之間的中途停歇站。」忘卻就是媚俗最終的下場。

從《小說的藝術》到《被背叛的遺囑》,就是延續和深化,我們依然看到昆德拉對幽默、道德、歷史、音樂、媚俗、卡夫卡、世界的非神化的關注。劉小楓的《沉重的肉身》深刻討論神義論及人義論的自由主義倫理,而昆德拉的道德倫理觀是個人化、相對性及模稜兩可。昆德拉的〈道路在霧中〉一文,形容人在霧中前行,是自由的,看到旁邊的一切,過去的人的道路是明朗的,但當下卻是不太明朗。劉小楓認為昆德拉提出「心安理得的自由倫理,不是大智大慧、洞徹人生的倫理,而只是一種在有限的現在中享有的自適倫理,一種自慰的自由。」我想,劉小楓洞悉了昆德拉的限制,而這個限制正好印證了昆德拉的文學生命,恐怕是短暫匆促的。

二○一八年,香港電影評論學會的影評人之選放映,以「一九六八電影非常年」為題,我選擇了捷克新浪潮電影《玩笑》,電影改編自昆德拉的同名小說。其後五年,世界翻天覆地,期間我並沒有閱讀昆德拉的作品。

如今再回望昆德拉,我只感到懷舊,昆德拉最受歡迎的時代早已過去,不少作品一如明日黃花。自從昆德拉開始用法文寫作小說,他的影響力隨之下降,自二千年的《無知》(Ignorance)後,又甚少推出新作。

話雖如此,我深信昆德拉依然是一個時代的文化和文學象徵人物,他的小說在不少文學愛好者心中,留下深刻印象,如今的他成為了集體回憶。昆德拉《小說的藝術》中的智慧,包括對小說與歐洲的剖析,對媚俗的批判,依然充滿靈光。昆德拉已逝,也許,我們是時候再看他的作品……

(作者為香港文化評論人。)