思潮.動向

猶記二十世紀八十年代末歲,歷史猝然轉身,巨大離心力把我拋離軌道,成了一粒流星隕石,命運墜落點與其說是陌生土壤,不如說是陌生星球。回想起來,猶如昨日之事。然而歲月悠悠,用不了多久,我居美時日將長於留在故土的光陰。

三十四年前命運扁舟槳聲初歇,繫纜於普林斯頓。這座名城極具年代感,卡內基湖宛如打磨過的銅鏡,蕩漾着歷史倒影。普林斯頓建城比美國立國更早,獨立戰爭時當過戰時首都。攀援古老石牆的常青藤,朝夕守護着美國的光榮記憶。

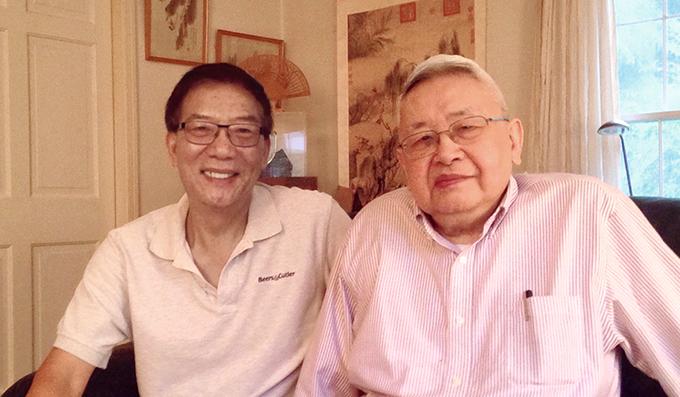

幸遇恩師余英時先生,堪稱我命運航道拐彎時的壓艙物和引航員,他對我早期流亡生活和其後的蛻變轉型,都有着重要意義。我到美之初,總以為是漂萍過客,沒想過會落地生根。尤其是我的寫作,總沉浸在往事之中,幾乎沒有異邦生活痕跡。畢竟故國的歲月河山,已成為生命年輪色澤最深的紋路。

余英時先生讀了我幾篇文字,察出總有鄉愁縈繞筆端,便告訴我,文化之根生長於每個人心中,所以「人之所至,根必隨之」。他提點我終須要解開鄉愁這根纜繩,勉勵我不要放下文學創作之筆,「人只要做自己有興趣的事,就一定做的好。」余先生和我談人生仿若雲淡風輕,卻都是金玉良言。

當我遷離普林斯頓,從大學訪問學者轉換角色成為上班族,流亡者身份開始褪色。我接觸到形形色色的美國人,如同一塊塊拼圖,填補了我文化認知的空白。漸漸的,再用「異邦」、「他鄉」這種帶着淡淡哀愁的詞彙,自己都覺得太矯情。

回望人生里程每個碑界,一個人原來可以從小到老都在學習成長,只要直面真實世界,就永遠會有感悟和心得。如果一個人止步於某個碑界,不斷回望前塵,沉溺於昨天,他的生命就停滯了,只活在顧影自憐之中。

此時我的寫作也在轉型,其間重要的推力也來自余英時先生。他問我何不寫點身邊的生活?乍聽還有點困惑,我也有寫到美國啊!其後才悟出,那些文字都是從流亡者視角去看取美國,就像火柴必須在紅磷上擦燃,所有敍事脈絡亦與故國有關聯才得以展開。

在進步之路上砥礪前行

殊不知,美國並非作為異己勢力的鎮邪法器而存在,她有自己的文明架構和價值取向。流亡作家索爾仁尼琴的悲劇,在於固執地死守故國的蝕骨記憶,對異邦無甚求知欲,甚至對美國抱着扭曲的想像。我於是力圖掙脫流亡者心態,揮去故國的記憶陰影。身為註定在美國過下半輩子的公民,應該怎去辨識這個國家?

我把閱讀和日常經驗當作一把尺子,去量度居美三十餘年走過的路,就發現美國歷史是一棵不斷生長的常青樹。這個國家走到今日,其間幾許盤折坎坷,奴隸制、南北內戰、兩次世界大戰、羅斯福新政、種族隔離、民權運動、反越戰……直到今日有待弭平的社會撕裂。

我剛遷到大華府,在黃金地段阿靈頓國家公墓附近租公寓住過一年。閱讀中才得知,原來阿靈頓六十年代還是美國納粹黨活躍的中心。我遷入時是九十年代末,哪還有半點納粹黨的影子?美國砥礪前行的堅定步履顯而易見。我初到貴境時身歷種種故事,很多已被進步浪潮覆過。譬如在普林斯頓公寓小區有一家近鄰,是一對雙棲雙飛、形影不離的青年男子,他們斯文而內斂。那是我第一次見到公開出櫃的同性戀,所有鄰居好像都客客氣氣,異樣目光卻總藏不住。勿忘記那是九十年代初,克林頓時期小心翼翼的舉措,無非是在軍隊中實行「兩不」原則(長官不問下屬性取向;同性戀者只要不說,就不會被開除軍籍)。這一仍具身份歧視的政策,終於在二○一一年廢止。

這僅為一例。以我所見,三十多年來美國的蛻變與進步,就像時代頁面跳轉和刷新。這一切既來自風起雲湧的社會運動,亦與司法案例密不可分。因為這是美國,價值鼎革不是靠革命鬥爭,不是靠強權意志,而是靠法治。

誠然,國家前行的步履並非直線式,會有徘徊、跌宕、倒退,有時會逆流滔滔,怒浪與礁石對撞,湍流與漩渦共生,讓河道彎曲。我住在阿靈頓的時候,以為美國納粹黨的歷史污痕已被抹去。殊想不到,二○一七年夏洛茨維爾市「團結右翼」集會如同打開潘多拉魔盒,一下冒出五花八門的三K黨、新納粹、反猶主義者、白人至上主義者,他們從蟄伏的黑暗斷層中紛紛現世,如同雨後拱出腐草的毒菌。

這是一群歷史遺孑,至於把美國推回到哪個年代才稱得上「偉大」,他們想法各有不同,但都執意走回頭路。他們如同時光穿越,揮舞的旗幟,舉着的火把,都是往昔恥辱的象徵。他們為「傳統價值」而戰的征袍下露出的是「返祖」尾巴。

捨棄舊物 重建價值

我在閱讀中學習,亦在生活中學習。不知不覺,故土的記憶漸漸疏淡,我後半生都在美國活着,這裏才是我的精神家園。記得龍應台有一篇文章,說她所接觸到的大陸去國者,瓶子裏裝着的全是「中國,中國……」其實,全是從故土帶出來的觀念、邏輯、感情和一堆大詞。捨棄了這些舊物,我如釋重負,甚至是一種靈魂涅槃。

於是,我重建價值,有了另一種國家認同與社會責任。我是很有執念的人,無論過去還是現在。我的朋友圈也少不了歧見和爭執,在複雜的現代社會,每個人都處於光譜不同波段。但無論誰有何種傾向,卻都嚴守憲政與法治的圭臬,這才是判斷清濁是非的金科玉律。

近幾年美國驚濤駭浪迭起,「讓美國重新偉大」的前設是美國失落了昔日的偉大。美國援助中國抵抗日寇入侵,在歐亞兩個戰場投入反法西斯戰爭,那時候美國很偉大;美國不但接收猶太難民,拯救被鐵蹄蹂躪的歐亞人民,還拯救雷恩大兵,那個美國很偉大。但她可以更偉大。

在二戰中與白人同袍浴血奮戰的黑人士兵,退役後回到南方家鄉,不配和白人戰友共進餐館把盞敍話。試問除了嘯聚於夏洛茨維爾市的「團結右翼」,誰會眷戀那個「古早」美國?

六十年代民權運動波濤觸天,《民權法案》讓美國變得更加偉大。但這還不夠,那代人邁過歷史性門檻,現代文明標尺的刻度被推向更高。美國一直在高一腳低一腳地跋涉,而不是回到過去某個年代重溫舊夢。讓美國重新偉大,不如讓美國更加偉大!

別了鄉愁

只不過,近年國脈的驚悚律動警醒人們,文明社會創造的價值其實很脆弱,如同華美的彗星尾巴刷屏太空,倏而被黑洞吞噬。世間多少醜惡事物,原以為被永久唾棄,卻會在始料不及的縫隙復活,如同被剪除的毒藤再度瘋長。這更使我明白民主憲政並非天賜,更不是憑某個天選之子降世來「拯救」。它既要努力爭取,更須悉心呵護和堅定捍衛。

回望三十多年親歷的社會變遷,我終於學會不以「去國者」的心態去觀察和思考人生,我揮別了鄉愁,揮別了屈原懷沙蘇武牧羊的情結,我沒有興趣回到過去尋尋覓覓。我相信,這種脫胎換骨的蛻變,應是余英時先生樂意見到的。

(作者為旅美作家。)